两周前(202.02.17),vite2.0 发布了,作为使用了浏览器原生 ESM 为下一代前端工具,vite 2.0 相较于 1.0 更加成熟。在此之前笔者就开始关注这类「新型」的前端工具。这次趁着 vite 2.0 发布,也成功将一个基于 vue-cli(-service) + vue2 的已有项目进行了迁移。

两周前(202.02.17),vite2.0 发布了,作为使用了浏览器原生 ESM 为下一代前端工具,vite 2.0 相较于 1.0 更加成熟。在此之前笔者就开始关注这类「新型」的前端工具。这次趁着 vite 2.0 发布,也成功将一个基于 vue-cli(-service) + vue2 的已有项目进行了迁移。

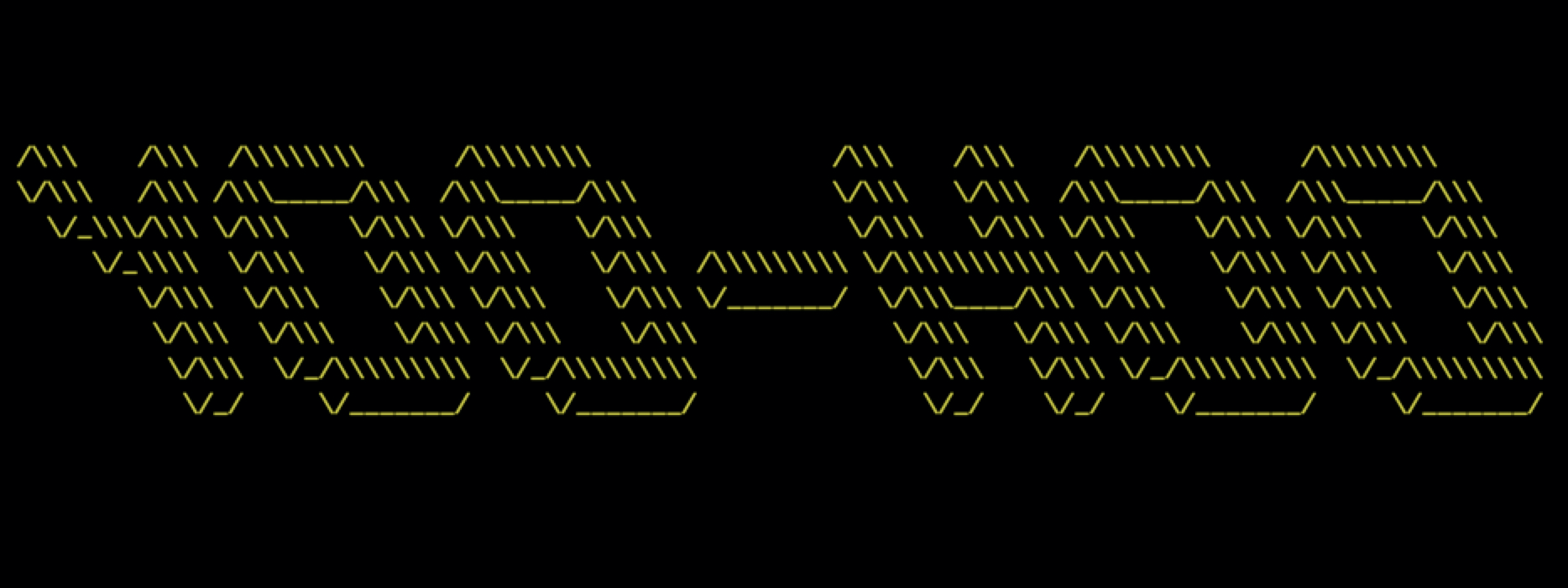

之前在使用一些开源项目时,经常会看到在控制台输出项目大大的 LOGO。例如:

添加这种大号「艺术字」可以达到「品牌露出」的效果,当然,也是程序员特有「情趣」的体现。 😄

但它们的实现方式无外乎把编排好的 Logo 通过 console.log 输出。这种方式问题在于它几乎没有任何复用能力,而且一些需要转义的情况还会导致字符串的可维护性极差。因此,我花了一个周末的时候,实现了一个易用的、可复用的控制台「艺术字」lib。这样,下次有新的需求,只需要把正常的文本传给它,它就可以帮你自动编排与打印。

去年接触了公司内一个开发运行了两年多的项目,整体应用是基于 React 技术栈的,多个单页应用有构成了多页应用。可以理解为比较独立的子业务之间是 MPA 形式跳转,而子业务内部则是 SPA 形式。

项目的构建使用了 webpack,发现存在较大问题:

相信这些问题在很多上线迭代了很长时间的、使用了 webpack 的团队中都会遇到,所以把自己的优化实践经历写出来,和大家交流下。我在优化的时候也参考了许多网络上介绍的优化手段,当然,有些具有不错效果,有些可能对我们来说不适用。这并不是一篇罗列各种 webpack 优化技巧的文章,除了优化实践,还会有一些期间的反思。

「 你能回答这十问么?」

module.rules在webpack中是如何生效与实现的?this,这里的this究竟是什么,是webpack实例么?this.data是如何实现的?

webpack 的成功之处,不仅在于强大的打包构建能力,也在于它灵活的插件机制。

本文的第一部分会先介绍钩子(hook)这个重要的概念与 webpack 插件的工作方式。然而,熟悉的朋友会发现,这种灵活的机制使得 webpack 模块之间的联系更加松散与非耦合的同时,让想要理清 webpack 内部源码结构与联系变得更困难。第二部分将会介绍 webpack 内部插件与钩子关系的可视化展示工具📈,用一张图理清 webpack 内部这种错综复杂的关系。

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now